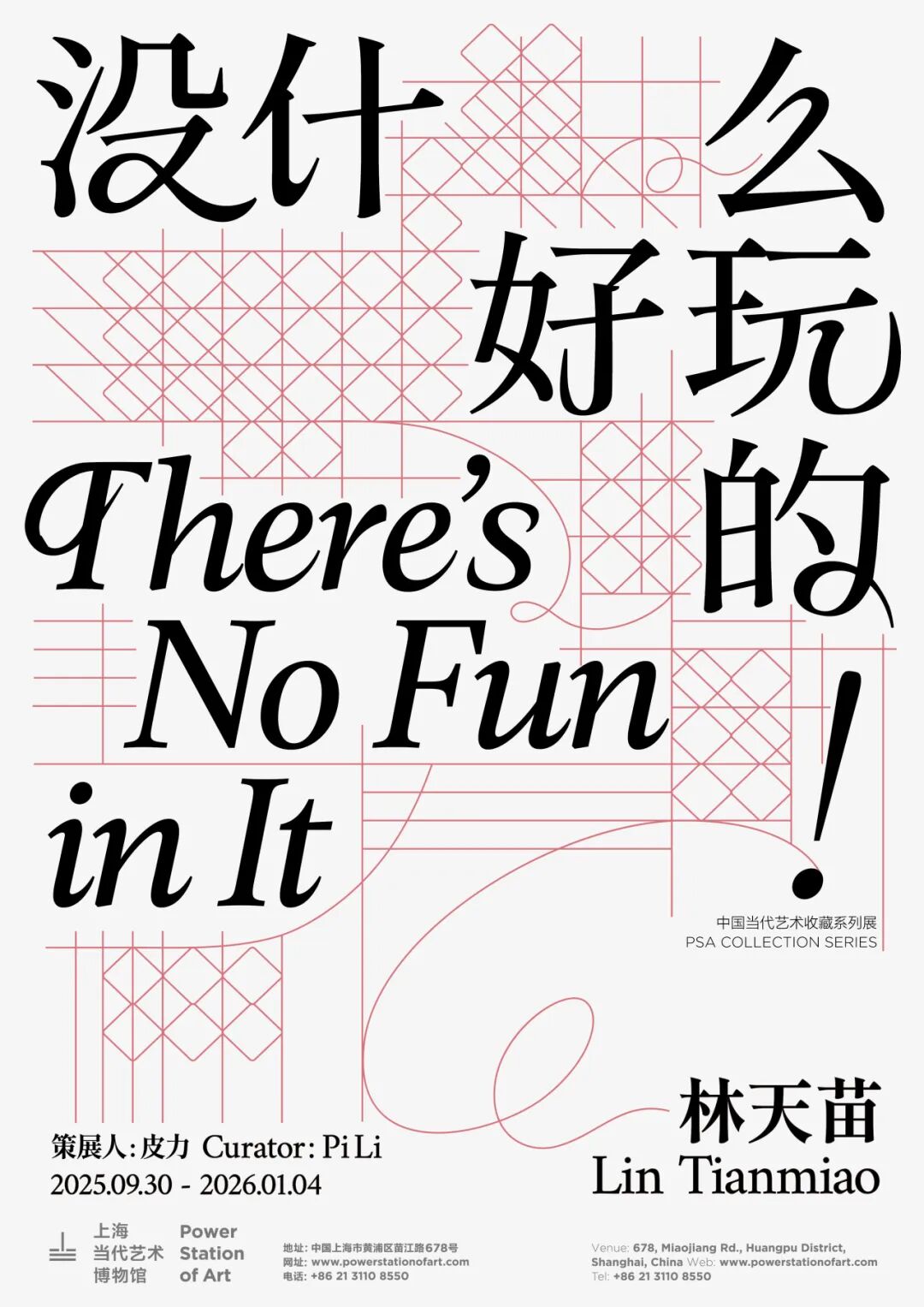

没什么好玩的⁉️林天苗最大规模的研究性个展登陆PSA! 2025-09-30

-

中国当代艺术收藏系列展

没什么好玩的!——林天苗个展

展期:2025年9月30日至2026年1月4日

地点:上海当代艺术博物馆5楼

策展人:皮力

主办:上海当代艺术博物馆

票价:免费

2025年9月30日至2026年1月4日,上海当代艺术博物馆(PSA)推出重要艺术家林天苗的个展项目“没什么好玩的!”。此次展览是林天苗迄今为止最大规模的研究性个展,围绕身体和日常用品的若干关键词,从海内外的博物馆和私人收藏藏品中,遴选了其不同时期的代表作,共逾40件/组,梳理并重现了她三十多年艺术生涯。这是PSA自2015年开始的重磅研究项目:“中国当代艺术收藏系列”的第九个展览,并特邀香港大馆当代美术馆艺术主管皮力博士策划。

林天苗作品《没什么好玩的》在1998“现实生存-在艺术过程中”展览现场,1998年,现代艺术试验工作室,北京,中国。艺术家供图。

展览标题“没什么好玩的!”取自林天苗创作于1997年的同名作品。彼时,林天苗结束了近十年的纽约旅居,回到北京开启新的创作阶段。她以棉线反复缠绕形成一个直径2.5米的巨型球体,并在与其相连的绣花绷上绣下这句戏谑的自白。这个静默的球体,既是艺术家面对难以言说的日常处境的真实表达,也象征着其创作中艺术与生活之间的复杂纠结与互动。

自20世纪90年代以来,林天苗以其独具个人风格的艺术创作,成为中国最早展现出当代性别意识的艺术家之一。她从自己的身体和形象出发,不断尝试新的材料与表达,开启了对于自我生命经验的深入探索。本次展览沿着“身体”与“日常物体”两个主题立体呈现林天苗的艺术生涯。“身体”是林天苗作品中内在感受与自我思考的核心。展览从她早期对自我形象的使用出发,全面展示她对性别、家庭、母性,以及衰老与病痛的多重思考与表达。在她的创作中,身体不仅仅是艺术的媒介,更是她对个人经验进行深刻反思的起点。而“日常物体”,则是林天苗观察和回应外部世界的重要载体。这些物体从生活器具到隐含文化记忆的市井俚语,既是日常生活的缩影,也是她艺术语言转化的基础。在她的手中,日常物品被分解、重组,最终呈现出一种混杂而富有戏剧性的效果。这种处理方式不仅挑战了物品的原有功能,也让它们成为情感与记忆的容器。

林天苗,《辫》,1998年,数码印刷布本、棉线及单频道数码录像(黑白、无声),尺寸可变。M+希克藏品(捐赠),香港。© 林天苗。摄影:梁誉聪,图片由M+,香港提供。

林天苗,《缠了,再剪开》,1997年,棉线、家居物件及录像装置,尺寸可变。香港艺术馆藏品。艺术家供图。

在职业生涯早期,林天苗便开始使用各种柔性材料,用缠绕与缝合的方式编织出属于女性的个体经验与集体记忆。《辫》(1998年)是她以无数根线勾勒出的巨型自画像,丝线模糊了具象特征,仅存人类共有的基本生理表象。用棉线缠绕标志性日常物品的《缠了,再剪开》(1997年)是她惯用的创作语言,也是她作为女儿的童年记忆,以及身为母亲所处境遇的双重人生体验。悬挂的《失与得》(2014年)与《塑像》(2013年)将骨骼与废弃的生活用具拼接在一起,通过剥离工具原有的功能属性,打破人们习以为常的日常生活秩序。《i-情》(2024-2025年)和《一滴一点》(2021-2022年)是艺术家在与二次癌症做抗争的过程中创作的作品,以私人感情为路径揭示她借助艺术来抵抗病痛对身心造成的损伤及绝望情绪。

林天苗,《失与得》,2014年,聚脲、工具、不锈钢支架,尺寸可变。艺术家供图。

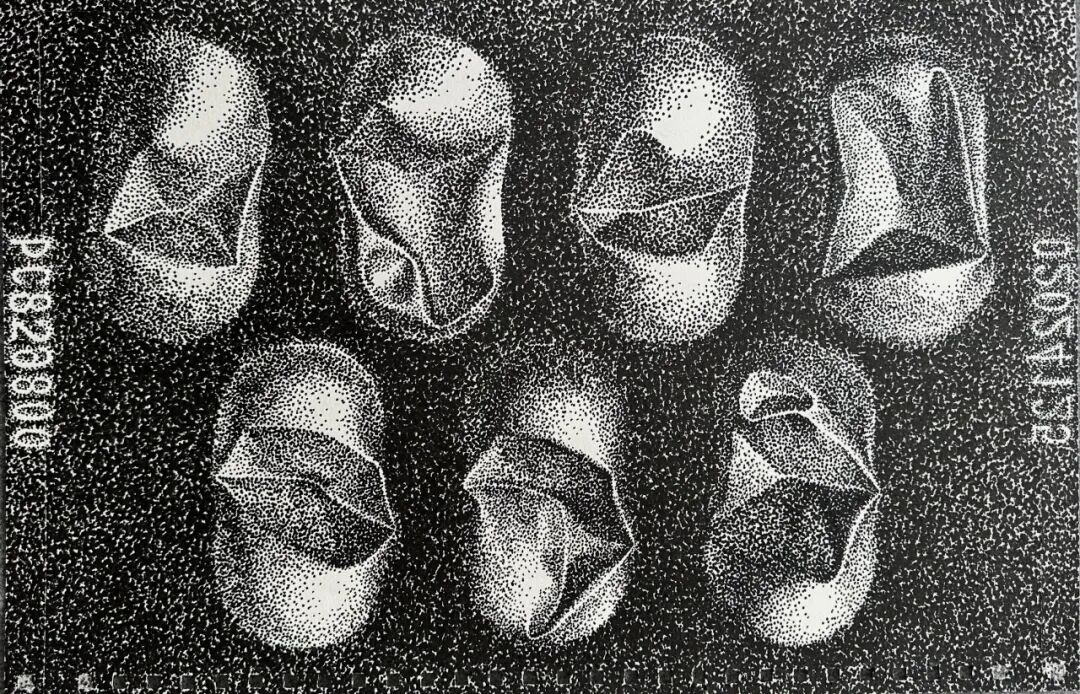

林天苗,《一滴一点》系列,2021年,纸上墨水,26×37.5厘米,共92件。艺术家供图。

林天苗,《i-情》(局部),2024年,纸上综合材料,尺寸可变。艺术家供图。

本次展览的亮点是最新的委托创作——《小人国》(2025年)。艺术家以“概念中的建筑”为出发点,在350平方米的空间中,布置了近百个肉身般的机械装置。这些机械拥有有机的肉色形态,在空间中不断地进行盲目互动与移动。池子内安装的摄像机如同监视器,捕捉着它们的运动,并将画面投射到周围的平面上。作品融合了多重视点:肉身般的机械装置、空间上方的红色结构,以及摄像机的监控画面。整体构成的意象让人联想到身体内部的血管与细胞,而从摄像机捕捉的动态画面中,这些机械又仿佛是城市中无序流动的车流与人流。身体内部与外部的空间在此被合二为一,观众则被置于“上帝视角”。在这样的视角下,池子与监控摄像机象征着控制,而机械的运动则呈现出无序与失控之感。控制与失控之间的张力关系带来了一种令人无语的矛盾感,由此折射出当代社会对科技进步与急剧变化的恐慌与疑惑。

作为对林天苗重要艺术实践的个案研究,“没什么好玩的!”突显了林天苗作品中介于柔软与坚韧之间的独特力量,也试图引导观众重新审视人与身体及日常生活之间的关系。展览不仅呈现对迷茫与恐惧的再现,更提供了走出困境、重获希望的路径。由此,艺术成为我们面对复杂境遇时,重新发现意义与力量的重要方式。

林天苗工作照,2025年,北京。艺术家供图。

林天苗、皮力及其团队工作照,2025年,北京。艺术家供图。

“‘没什么好玩的’,是展览的标题也是艺术家的宣言。在林天苗三十余年的创作生涯中,她从手出发,将触觉编织为视觉和心理语言,以极度的敏感、好奇和包容穿越文化的边界和禁忌,穿越身体和性别的局限。本次展览中的新作更是让我们看到一个借助科技,在奇幻和荒诞中变身、涅槃的林天苗。”

——上海当代艺术博物馆馆长龚彦

“身体的感受往往最靠谱的。它不仅是感受的源头,也是创作的材料与媒介。在不同的社会语境与时段中,身体对外部世界的理解与反应各不相同,从而催生出层次各异的表达。就像大家在这个展览中看到的,我创作的过程常常从内观身体开始,经由外部的表达,与观看者产生互动,最终生成一个超越身体掌控的现场。”

——艺术家林天苗

“林天苗的创作起初以棉线和缠绕为核心语言,对我们熟悉的日常物品进行改造与重塑。这些作品往往需要耗费大量的体力劳动,近乎偏执地追求极致的视觉感受。与那个时代流行的玩世不恭、消费主义与享乐主义文化形成鲜明对比。跨越数十年的艺术生涯中,林天苗始终在不断尝试新的材料与创作语言。她从自身出发,细腻地捕捉生命中的种种经验,无论是孕育生命的喜悦,还是面对病痛与衰老的无奈。她的艺术不仅是表达个体经验的方式,更凝结了对当代社会复杂情感的思考与回应。今天,对林天苗这一独特艺术家的个案研究和回顾,对于了解中国当代艺术的历史和当代社会都有着独特的意义。”

——策展人皮力

关于艺术家

林天苗肖像。艺术家供图。

林天苗1961年出生于太原,目前工作生活于北京。1984年在首都师范大学美术系学习。1988年赴美,亲历80年代末美国女性主义艺术浪潮;1989年就读于纽约艺术生联盟学院,此后在纽约以设计师身份工作。

90年代中期往返于北京、纽约两地间生活创作; 90年代“公寓艺术”一度在北京和上海蔚然成风,林天苗在这一阶段的实践中获得了大量创造经验,1998年林天苗和王功新共同创建“北京藏酷新媒体艺术空间”。 林天苗凭借早期富有实验精神的录像、装置作品在国际艺坛崭露头角,成为首批获得国际关注和认可的中国女性艺术家之一。

其作品通过观众的互动参与,在作品“外部”与肉身“内部”之间构成心理意识压力,并注重对肉身经验以及历史记忆的化用,强调对不同媒介的揭示性感知,用词语和形象的隐现,构筑起一座富有弹性的回声剧场。

主要参展经历:伊斯坦布尔双年展(1997年),伦敦当代艺术研究院(1999年),澳大利亚国立美术馆(2001年),上海双年展(2002年),爱尔兰双年展(2002年),光州双年展(2002年、2004年),柏林世界文化宫(2005年),纽约 MoMA (2007年),新加坡泰勒版画研究院(2007年),纽约布鲁克林美术馆(2007年),旧金山 MoMA (2008年),纽约亚洲协会美术馆亚洲协会美术馆举办了“林天苗:缠了,再剪开”首次美国大型美术馆个展(2012年),纽约古根海姆博物馆(2017年),濑户内三年展(2016年),上海外滩美术馆举办了个展《体·统》(2018年)等。

关于策展人

皮力肖像。

皮力,策展人,艺评家,艺术教育工作者。现任香港大馆当代美术馆的艺术主管,曾任M+视觉文化博物馆希克资深策展人及策展事务主管(2012-2023)。皮力出版的著作包括《向道德主义告别》、《从行动到观念》。皮力拥有中央美术学院艺术理论博士学位,是中国美术学院当代艺术与社会思想研究所客座教授。